Все русское население России можно условно разделить на обособленные группы на основании этнокультурных особенностей, так как в рамках отдельных регионов существуют характерные различия между русскими их населяющими.

Этнографические группы русских — группы русского населения, различающиеся своими этнокультурными особенностями.

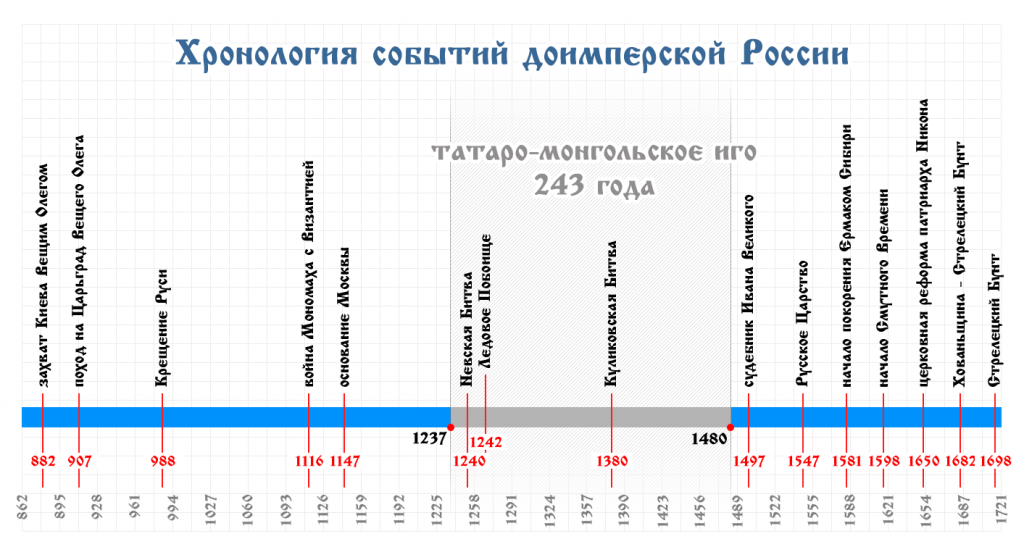

Этнокультурные различия между группами русского населения возникали в виду следующих процессов исторических процессов:

- при расселении славян в Восточной Европе

- при формировании восточнославянской государственности

- при освоении русскими новых земель

- при ассимиляции новых народов

- при взаимном влиянии культур соседних народов

Разумеется, за столь долгий временной промежуток произошло существенное нивелирование этнографических различий русских, но окончательно они не исчезли до сих пор. В настоящее время можно говорить о четырех историко-культурных зонах в рамках ареала проживания русских:

- северная историко-культурная зона

- центральная историко-культурная зона

- южная историко-культурная зона

- сибирско-дальневосточная историко-культурная зона

Однако существуют не только крупные территориальные этнографические группы: есть очень много небольших групп русских, которые отличаются характерными названиями, своей спецификой ведения хозяйства и нюансами народной культуры.

Северная историко-культурная зона русских

Северная зона расселения русских отличается малочисленностью этнокультурных групп и речевых местных диалектов. Такое положение дел связано со стихийностью освоения Русского Севера и длительным отсутствием правительственной политики освоения данных территорий.

Самой узнаваемой и широко известной особенностью русского населения северной историко-культурной зоны является окающий говор, то есть когда в разговорной речи отчетливо произносятся буквы "о" с характерным ударением или придыханием на них.

Народная культура северных русских проявляется в малодворных сельских поселениях, больших жилищах-избах соединенных с хозяйственным двором, сарафанный комплекс у женского костюма, широкое хождение былин и сказаний, протяжное пение и причитание.

Самая большая этнографическая группа северных русских — поморы.

Самая большая этнографическая группа северных русских — поморы. Среди поморов необходимо выделять более мелкие группы — усть-цилемы и пустозёры. Также в северной историко-культурной зоне проживают сицкари, пушкари и тудовляне.

Центральная и южная историко-культурные зона русских

Отличительные этнокультурные черты русских проживающих в этих историко-культурных зонах возникали ввиду особенностей заселения лесостепной и степной полосы, которые связаны с активным земледелием и большими открытыми пространствами позволяющими создавать очень большие, хорошо организованные поселения.

Следует отметить, что заселение центра и юга России происходило волнообразно из-за разорения поселений татаро-монголами и другими тюркскими кочевыми народами.

Центральная историко-культурная зона характерна почти полным отсутствием деления русского населения на этнографических группы.

Центральная историко-культурная зона, самый центр России: территории бывших Московского и Владимирского княжеств, характерна почти полным отсутствием деления русского населения на этнографических группы, чего нельзя сказать о южнорусском населении. В южной историко-культурной зоне можно выделить следующие этнографические группы: полехи - жители Калужско-Брянского полесья; горюны, саяны, севрюки - Курская область; однодворцы, цуканы - Тамбовская область; мещёра - граница Владимирской и Рязанской областей.

Мещёра сформировались при ассимиляции местных финно-угров и ныне считаются исчезнувшим субэтносом русских.

Сибирско-дальневосточная историко-культурная зона русских

Отличительной особенностью этой историко-культурной зоны является наличие этноконфессиональных групп русских. Это связано с тем, что Сибирь и Дальний Восток были местами ссылки старообрядцев и сектантов. Можно смело утверждать — старообрядцы были одними из самых первых массовых русских поселенцев в Сибири.

Отличительной особенностью сибирско-дальневосточной историко-культурной зоны является наличие этноконфессиональных групп русских.

Все группы сибирских русских, кроме старообрядцев, при сравнении с русскими из Европейской части России следует объединить в один тип с двумя подтипами:

- русские, не смешавшиеся с другими народами

и являвшиеся потомками старожилов- каменщики -— потомки кержаков из Нижегородской губернии, проживают в основном в Западной Сибири

- поляки — проживают на Алтае и являются потомками русских старообрядцев из Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской губерний (характерны тем, что не смешивались с соседними этносами и в течение 200 лет поддерживали исключительно эндогамию)

- семейские — проживают в Забайкалье и это старообрядцы, выселенные с территории Белоруссии (как и поляки, они не вступали в смешения с местными этносами)

- метисы проживающие главным образом в Якутии и затундренской зоне

- ленские старожилы — поселились в Якутии в конце 18 века, женились на якутянках и постепенно утратили свои обычаи и переняли культуру якутов

- индигирцы — образовали обособленную группу русских, сохранивших свой язык и культуру

- походчане — группа русских в низовьях Колымы

- камчадалы — восприняли быт и хозяйство местных жителей ительменов и в меньшей степени коряков, чуванцев

Русские субэтносы по фактору происхождения

Помимо территориальной классификации, группирующей русские субэтносы по месту их размещения, существует классификация по фактору происхождения. Эта классификация состоит из семи типов субэтносов:

- Этноконфессиональные группы — кержаки, бухтарминцы («каменщики»), семейские, «поляки» Алтая и другие. Данные группы сформировались из старообрядческого населения, расселявшегося с XVII века (а позднее и насильственно переселяемого) в отдалённые районы России и за рубеж. Они образовывали замкнутые сообщества на севере Европейской части России, на Урале, в южной Сибири. Изоляция от остального русского населения способствовала консервации древних особенностей культуры у старообрядческих групп.

- Группы, переселившиеся с основной этнической территории русских и жившие в значительной степени изолированно от окружающих народов — поморы, усть-цилёмцы, пустозёры, «уральцы» Амударьи и другие. Данный тип формирования субэтнических групп привёл к сохранению ими ряда архаических черт русской культуры, что выделяло их, даже если впоследствии они оказывались в окружении русского населения. При этом необходимо отметить, что в состав поморов частично влилось и финно-угорское население Беломорья, а некоторые группы поморов имеют финно-угорское происхождение, но это не стало главным фактором образования данных групп.

- Группы смешанного происхождения — мещёра (мещеряки), сицкари — в европейской части России, затундренные (крестьяне), карымы, гураны, якутяне (ленские старожилы), русскоустьинцы (индигирщики), походчане (колымчане), марковцы (анадырщики), гижигинцы, камчадалы — в Сибири. Данные группы формировались в результате переселения русских с основной этнической территории и смешения с окружающими народами на новых местах проживания. В результате тесных контактов, в том числе и межэтнических браков, происходило изменение антропологического облика, русские заимствовали некоторые черты языка и культуры соседних с ними народов (в ряде случаев родным языком у части субэтносов был не русский: у карымов — бурятский, у затундренных крестьян — долганский, у ленских старожилов — частично якутский и т. д.). Процессы межэтнического взаимодействия в этих случаях варьировались от ассимиляции русскими местного населения до метисации с ним. При этом в формирующихся субэтнических группах с большей или меньшей долей русского компонента всегда сохранялось русское самосознание.

- Группы иноэтничного происхождения, переселившиеся на основную этническую территорию русских и ассимилированные русскими — «карелы», тудовляне, ляхи и паны.

- Группы древнего автохтонного русского населения — полехи, горюны, севрюки, саяны, карамыши. Данные группы ведут своё происхождение от сохранившихся остатков русского населения в заокских районах на территории Дикого поля после монголо-татарского нашествия, которые не слились в ходе реколонизации с основной массой русского народа.

- Этносословные группы (казачество) — донские казаки, кубанские казаки, уральские казаки, семиреченские казаки и другие. Русское казачество, начавшее формироваться с XV—XVI веков на юге европейской части России, по мере расширения границ русского государства, расселилось на значительной территории от Дона и Кубани до Приморья, образовав различные по происхождению, языку и культуре группы. К началу XX века казачество составляло одиннадцать войск: донское, кубанское, терское, астраханское, уральское, оренбургское, сибирское, семиреченское, забайкальское, амурское, уссурийское и два отдельных казачьих полка, кроме того казацкое происхождение имели некрасовцы, казаки не представляли единой этнической общности, а состояли из ряда разнородных локальных групп, в основе своей русских. Для разных групп казачества было характерно употребление различных русских говоров, казаки различались по формировавшим их этническим компонентам и физическому типу, по особенностям культуры, по принадлежности к религии (православные Русской церкви, старообрядцы, мусульмане, буддисты) и т. д. Причём различия отмечались не только между войсками казаков, но и внутри войск — у донских казаков отличались говоры и элементы культуры верховской и низовской групп, у кубанских — собственно кубанской и кавказско-линейной групп. Первоначально ведущим фактором в формировании казаков был отрыв от основного этнического массива русских и взаимодействие с представителями других народов, затем обособление казаков определяла социальная специфика в виде статуса полувоенного сословия в составе населения Российской империи.

- Этнонимичные группы южнорусского населения, представляющие собой потомков ранних переселенцев в этот регион — различные группы однодворцев (талагаи, щекуны, индюки и другие) и цуканов (группы цокающих переселенцев Орловской, Воронежской, Саратовской и других губерний), ягуны, мамоны и другие.

Материал создан: 13.05.2014