История «черной сотни» как нельзя лучше вскрывает эту имманентную слабость (возможно, не столько политическую и идеологическую, сколько социокультурную и ментальную) русского национализма, ставшую для него роковой. В типологии Мирослава Гроха черносотенное движение соответствует стадии С национального возрождения – массовой мобилизации населения. В начале XX в. русский национализм из элитарного занятия превратился в дело масс, им были захвачены сотни тысяч людей.

Постсоветская ревизионистская историография «черной сотни» разрушила ряд политико-идеологических стереотипов в отношении этого поистине народного политического движения, в то же время оставив открытым ряд принципиальных вопросов. И первый из них касается понимания русскости и того места, которое она занимала в идеологии «черной сотни».

Преобладает точка зрения, что русскость атрибутировалась черносотенцами через политическую лояльность престолу и православное вероисповедание, причем первое было несравненно важнее второго. Вот как об этом пишет автор одного из лучших отечественных исследований «черной сотни» Сергей Степанов: «Для черносотенцев термин “истинно русский” указывал прежде всего на верность престолу и отечеству. Национальность и вероисповедание играли второстепенную роль. С такой точки зрения представлялось вполне естественным, что генералы Думбадзе и Мин были “истинно русскими”. В то же время Рюриковичи по крови князья Павел и Петр Долгоруковы, являвшиеся членами кадетской партии, в глазах черносотенцев не принадлежали к русскому народу, а вот их отец князь Дмитрий Долгоруков, человек монархических убеждений, был “истинно русским”». Исключение из состава русского народа политических оппонентов самодержавия разительно напоминало понимание нации в годы Великой французской революции. Хорошо известно, что среди вождей и идеологов «черной сотни» было немало этнических нерусских. Обращает внимание Степанов и на то, что «основной костяк Союза русского народа и других черносотенных организаций составляли украинцы и белорусы». Впрочем, для «черной сотни», отождествлявшей русскость с восточным славянством, это вряд ли составляло проблему.

Черносотенцы отождествляли русскость с восточным славянством

Сергею Степанову, проводящему мысль о подчиненном и второстепенном характере этнического принципа в идеологии «черной сотни», вторит Сергей Сергеев. Правда, он проводит важное различие между массовым психоэмоциональным настроем черносотенцев и артикулированными, интеллектуальными трактовками русскости. «Какие бы чувства не обуревали “черносотенцев”, на интеллектуальном уровне нация никогда не имела для них самоценного значения». Далее следует обобщающее суждение: «В конечном счете для искреннего и последовательного традиционалиста, понятие "православный" важнее понятия "русский"».

Похоже, в данном случае мы имеем дело с новой историографической мифологемой взамен старой. Дело в том, что черносотенная трактовка русской нации носила двойственный характер: в зависимости от контекста и целей она могла пониматься как политическая имперская или как этническая общность. В первом случае критерий политической лояльности потенциально позволял отнести к русской нации оставшееся «верным престолу и русской государственности в дни пережитых смут» немецкое население империи в целом. Однако включение немцев в имперскую общность сопровождалось одновременным требованием «уничтожить привилегии немецкого населения, вредные для местного блага населения (Прибалтики. – Т. С., В. С.) и всей России». Другими словами, имперская и этническая общности вовсе не отождествлялись, а в рамках имперской общности первенствующее место резервировалось за определенной этнической группой – русскими (пусть даже они понимались как восточные славяне):

«Русской народности, собирательнице земли русской, создавшей великое и могущественное Государство, принадлежит первенствующее значение в государственной жизни и государственном строительстве»

Даже на интеллектуальном уровне черносотенцы отнюдь не были чужды атрибутированию нации через «кровь», а не только через «почву» – православную веру и политическую лояльность престолу. Вот характерное место из агитационного документа Союза русских людей периода избирательной кампании в I Государственную Думу. «В сословных собраниях имеют право голоса только Русские по вере и по происхождению (курсив наш. – Т. С., В. С.)».

Еще более важно, что стержень идеологии и программ черносотенных организаций составил последовательно проводившийся этнократический принцип. Лозунг «Россия для русских!» был для них непосредственным руководством к действию. Не подлежащее сомнению русское первенство и господство должно было закрепляться широким набором политических и экономических преференций.

Русским депутатам отводилась решающая роль в Государственной Думе, а представительство национальных окраин должно было быть ограниченным (первоначально черносотенцы вообще настаивали на исключительно русском составе и характере выборных учреждений).

В стратегических ведомствах – железнодорожном, морском и речном – могли служить только русские.

Территория страны делилась на «коренные русские области» и национальные окраины: Польшу, Финляндию, Среднюю Азию и Закавказье. При этом к русским землям черносотенцы относили часть Польши, Литвы и Средней Азии. Вне зависимости от этого деления русский язык сохранял государственный статус на всей территории страны, а школа всех видов и степеней должна была стать русской школой. Другими словами, предполагалась масштабная культурная ассимиляция инородцев.

Русским обеспечивались важные экономические льготы и преференции. Например, преимущественное право приобретения и аренды казенных земель и заселения свободных территорий по всей империи. В «коренных областях» преимущественные права русского народа превращались в исключительные.

Этнократический характер носила и национальная программа черносотенцев. Все нации империи были разделены на «дружественные» и «враждебные». «Враждебность» определялась двумя критериями: первый – явный – активность в революционном движении; второй – имплицитный – стремление восстановить или создать собственную государственность. В «черном» списке оказались финны, поляки, армяне. Под подозрением находились и кавказские «туземцы» – по-видимому, по причине буйного нрава и распространенных среди них криминализованных и девиантных форм социального поведения. Потенциально враждебные этнические группы подлежали жесткому административному контролю.

Однако этнократический контроль и ассимиляция в русскость вряд ли могли стимулировать лояльность «народов-смутьянов» в отношении престола и вызвать у них желание жить в империи. Результат подобного решения оказался бы прямо противоположным – рост национального возмущения и недовольства. Другими словами, лекарство могло оказаться хуже болезни: долженствующая сохранить империю этнократическая политика с неизбежностью привела бы к повышению внутренней нестабильности.

Столь же потенциально опасным выглядело и отношение черносотенцев к «дружественным инородцам», в число которых зачислялись этнические группы Поволжья, Средней Азии и Сибири. В их адрес декларировалось, что «все нерусские народности, имеющие исконную племенную оседлость в коренной России и живущие извечно среди русского народа, он (русский народ. – Т. С., В. С.) признает равными себе, своими верными и добрыми соседями, друзьями и сородичами». Нелегко, однако, считать себя «друзьями и сородичами», если твои права ограничиваются в пользу русских и навязывается ассимиляция в русскость.

Идеология «черной сотни» имела своим основанием именно русский этнический принцип

Несомненно, идеология «черной сотни» имела своим основанием именно русский этнический принцип, пусть даже русскость трактовалась расширительно, как принадлежность к восточному славянству. Это в отношении элитных слоев можно было заниматься разбором их политической позиции, выясняя, кто «истинно русский», а кто нет. Но в отношении массы русского народа работала презумпция: русский, значит, православный и лояльный престолу. Только в этом случае была возможна этнократическая организация социополитической и экономической жизни империи.

Другими словами, на бессознательном уровне этничность определяла религию и политическую позицию, а не религия и политическая позиция – русскость. Православие считалось национальной религией русских, точно так же как англичане считали своей национальной религией протестантизм, а французы – католицизм. И это – невзирая на вселенский характер трех христианских деноминаций.

На дискурсивном уровне биологическое (по крови) понимание русскости было рельефно выражено такими идеологами Всероссийского национального союза, как Михаил Меньшиков и Павел Ковалевский, разделявшими, с некоторыми вариациями, жесткий этнократический подход «черной сотни».

Избыточность и иррациональность этнократической программы получат убедительное объяснение лишь в том случае, если мы поймем, что за ней стояла не паранойя, а тревога массы русских людей. Положение дел в империи начала XX в. ощущалось (именно ощущалось, рефлексия в данном случае явно запаздывала) не просто как неблагополучное, но как угроза именно русскому народу. Угроза не доминирующему положению и преференциям русских – нельзя всерьез обсуждать то, чего не было и в помине, – а угроза их способности и впредь нести на своих плечах имперскую ношу. То было подспудное массовое, интеллектуально не вполне артикулированное ощущение предела русской силы, упершейся в перемалывавшую ее империю.

Подобное ощущение не было чуждо «черной сотне», выступавшей категорически против экспансионистской внешней политики и придерживавшейся изоляционистской позиции. Черносотенцы выступали против панславистских идей создания славянской федерации, крайне критически относились к балканским славянам в ходе Боснийского кризиса (1908–1909 гг.) и Балканских войн (1912–1913 гг.), не обольщались идеей вновь «водрузить Олегов щит на вратах Царьграда», требовали вести миролюбивую и оборонительную внешнюю политику. В общем, их внешнеполитическая позиция была антиимпериалистической, что объяснялось реалистической оценкой ситуации: любое расширение границ России лишь создавало новых внутренних врагов; Российская империя и без того была настолько велика, что ей впору было думать о сохранении, а не о приумножении территорий. Черносотенные антиимпериализм и миролюбие выглядят провидческими в свете последующего хода истории. Записка лидера правых в Госсовете, П. Н. Дурново, направленная Николаю II в феврале 1914 г., предсказывала, что участие России в мировой войне уничтожит авторитет монархии, подорвет силы страны и приведет ее к революции. Подобной оценки придерживались многие правые националисты.

Невозможно отрицать, что во внешнеполитической области черносотенцы оказались не в пример разумнее и реалистичнее русских либералов и либеральных националистов, которые, придерживаясь экспансионистской программы, тем самым невольно способствовали полной и окончательной гибели той России, которую они всего лишь хотели реформировать.

Судя по положительному отклику, который черносотенная внутриполитическая риторика, призыв к «защите русского народа от инородческой опасности» вызывали у широких слоев населения, низовая масса ощущала актуальную и современную ей ситуацию как неблагополучную не только в социально-классовом, но и в этническом отношении. «Хотя национальные меньшинства считали Россию “тюрьмой народов”, это была весьма своеобразная тюрьма, где положение русских было столь же незавидным, как и положение жителей окраин. Даже после освобождения от крепостной зависимости русское крестьянство оставалось юридически неравноправным. Занимаясь тяжким сельским трудом, являясь главным плательщиком податей и неся основное бремя государственных повинностей, население великорусских губерний чувствовало себя не менее угнетенным, чем население национальных окраин».

Более того, имперская власть проводила последовательную, сознательную и целенаправленную политику социально-экономического ущемления русских в пользу инородцев: «Правительство с помощью налоговой системы намеренно поддерживало такое положение в империи, чтобы материальный уровень жизни нерусских, проживавших в национальных окраинах, был выше, чем собственно русских, нерусские народы всегда платили меньшие налоги и пользовались льготами».

Кардинальную проблему «империя и русские» черносотенцы предполагали решить за счет превращения всего русского народа (а не только его элиты) в правящий имперский слой. В этом смысле черносотенство носило субстанциально демократический характер. В сущности, манифестация от имени определенной этнической группы как целостности демократична по своей природе. Однако демократизм черносотенства, в отличие от предшествовавших ему исторических проявлений русского национализма и русского националистического дискурса, носил не только теоретический, но и практический характер. Ведь это было массовое, в подлинном смысле слова всесословное движение, объединявшее представителей всех слоев и групп российского общества: от высшей аристократии, чиновничества, купечества и интеллигенции до рабочих и крестьян.

Однако основную массу черносотенных союзов составляли крестьяне, что придавало демократизму «черной сотни» радикальное измерение. Стихийный, низовой демократизм черносотенства вынужденно, сквозь зубы признавали даже его непримиримые оппоненты. Один из левых по своим политическим взглядам современников эпохи определял черносотенную идеологию как «мелкобуржуазный вульгарно-демократический национализм». Даже большевистский вождь Ульянов-Ленин отмечал в «черной сотне» наличие «темного мужицкого демократизма, самого грубого, но и самого глубокого».

Радикализм «черной сотни» питался одновременно двумя источниками – социальным и этническим. Крестьянство представляло собой не только социально угнетенное большинство имперской России. В тех регионах, где оно наиболее активно поддерживало «черную сотню» – в Белоруссии и на Украине, – социальная дифференциация была закреплена этнически: помещики, крестьяне и основная часть торгово-промышленной прослойки принадлежали к различным этническим группам, составляя фактически этноклассы (термин известного социолога крестьянства Теодора Шанина).

Еврейство выступало катализатором одновременно этнического и социального недовольства «черной сотни»

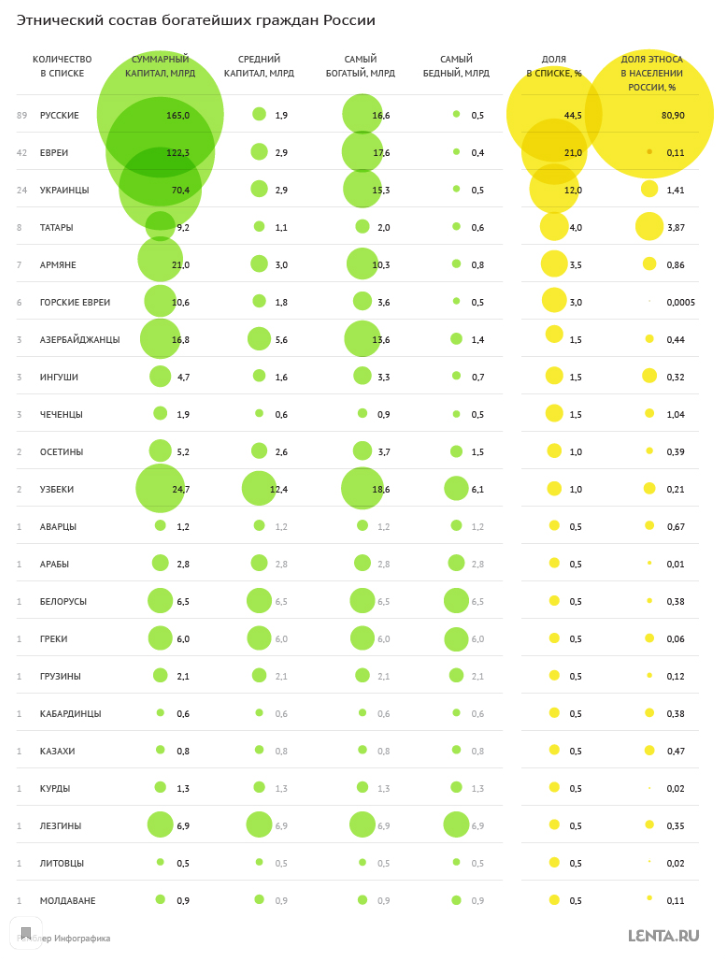

В целом обнаруживается следующая социологическая закономерность: активность «черной сотни» и уровень ее массовой поддержки были решающим образом связаны с этническим составом населения. Черносотенцы не пользовались успехом в регионах с почти исключительно русским населением и там, где его доля была незначительной (Финляндия и Средняя Азия); в Польше, Прибалтике, на Кавказе и в Закавказье черносотенные организации концентрировались в административных центрах. Прослеживается также сильная корреляция между поддержкой «черной сотни» и долей еврейского населения: более половины (57,6 %) всей численности черносотенных организаций было сосредоточено всего в 15 губерниях так называемой «черты еврейской оседлости». Другими словами, еврейство выступало катализатором одновременно этнического и социального недовольства.

В то же самое время отмеченная закономерность указывает на ограниченность мобилизационного потенциала черносотенного движения. Его призыв не мог рассчитывать на существенный отклик там, где социальное недовольство не имело этнического измерения в его специфическом еврейском преломлении.

В любом случае стихийный демократизм основного состава «черной сотни» не мог не повлиять на программу, риторику и политические практики движения. Некоторые его программные пункты вообще могли принадлежать леворадикальным партиям. Внесенные под давлением снизу, они служили постоянным источником раздора. В целом же идеология черносотенства, его риторика и политические практики представляли собой причудливое сочетание старого и нового, архаики и модерна, что отражало как переломный характер самой исторической эпохи, так и переходный тип «черной сотни» как политической организации.

Оценка черносотенной идеологии как архаической основывается на буквальном воспроизведении, копировании ею интеллектуальных и идеологических схем второй трети XIX в. Идеологический базис составляла теория «официальной народности» с традиционным акцентом на ведущем характере второго члена этой формулы – самодержавия. Но то, что казалось самоочевидным в начале XIX в., не выглядело столь же убедительным столетие спустя. Для большей части образованных слоев русского общества политические и социальные свободы, конституционная монархия или даже республиканская форма правления выглядели не в пример привлекательнее самодержавной монархии. Как черносотенцы ни тщились, они так и не смогли выработать и предложить обществу убедительную интеллектуальную аргументацию в пользу сохранения незыблемости самодержавия. Преданность монархическому принципу была для них символом веры, а не предметом дискуссий и рационального выбора.

Но если для защиты самодержавия требовалась массовая политическая мобилизация, чем, собственно, и занималась «черная сотня», то это означало, что монархический принцип поставлен в русском обществе под сомнение и народ играет определенную роль в легитимации монархии. По иронии истории, самим фактом своего существования «черная сотня» выражала ненавистный ей модернистский и демократический принцип национальности, которым требовалось подкрепить не выдержавший испытания временем принцип самодержавия. Да и активное участие черносотенцев в деятельности Думы означало, что они де-факто признали ограничение самодержавной власти и необходимость парламента, хотя настаивали на его исключительно законосовещательном, а не законодательном характере.

Почему же надломился «священный палладиум России» – самодержавная власть?

В своем объяснении этого фундаментального факта черносотенцы исходили из славянофильской концепции русской истории, которая усматривала в петровских реформах трагический разлом, разделивший историю России на петербургский и московский периоды, а страну – на вестернизированную элиту и сохранивший верность национальным традициям простой народ. Более того, черносотенцы солидаризовались с политически крамольным выводом славянофилов: современная российская монархия не имеет ничего общего с московским самодержавием.

«Русские государи, начиная с Петра I, хотя и продолжали именовать себя самодержавными, но это самодержавие было уже не православно-русским, а весьма близким к западноевропейскому абсолютизму, основанному не на православно-церковном и земско-государственном единении и общении царя с народом, а на праве сильного…», – утверждали черносотенцы.

Итак, самодержавие как нормативистская модель было на практике искажено и извращено, в чем, по мнению черносотенцев, виновно было, прежде всего, «бюрократическое средостение» между царем и народом. Какой бы фантастической не выглядела этиология болезни, в данном случае гораздо важнее предлагавшиеся рецепты ее лечения.

Можно уверенно констатировать, что реалистической программы исправления сложившегося положения дел черносотенцами не было предложено. Да и вряд ли таковая могла появиться, ведь, с точки зрения преданных монархистов, реформирование монархии оставалось всецело в компетенции обожествляемого самодержца. Тем самым «черная сотня» как политическая сила исключала из своего арсенала политическое воздействие на монархию, ограничиваясь моральными призывами и смутными пожеланиями в духе идеала «народной монархии». «Арсенал тактических приемов правых сводился в основном к направлению челобитных на имя царя, премьера, министров».

Незыблемая преданность самодержавию обрекала черносотенцев на политическую пассивность и безвольное следование за динамично развивающейся социополитической ситуацией. Вот характерный пример. В течение 1905 г. монархисты активно обсуждали идею конституирования Земского собора, но, пока они решали, не будет ли его учреждение изменой принципу самодержавной монархии, развитие событий опередило все дискуссии. И так повторялось из разу в раз. Отказываясь от инициативной политики, движение в некотором смысле отказывалось от политики вообще.

На протяжении всего существования черносотенного движения его реакции носили запаздывающий, ситуативный и вторичный характер.

Черносотенцы ни разу не смогли сыграть на опережение, навязать собственную политическую повестку и стратегию. И дело здесь не в запаздывающей рефлексии и интеллектуальной слабости – в рядах черносотенного движения было немало первоклассных интеллектуалов и блестящих демагогов, – а в том, что их связывала по рукам и ногам собственная идеология. Перефразируя Стендаля, можно сказать, что нет для политической партии большей беды, чем оказаться рабом собственных убеждений.

Участвуя в политике, «черная сотня» парадоксально отказалась от главной цели и главного приза политики – власти

Пораженческая идеология сублимировала психологический дефект – волевую слабость русского национализма, отсутствие у него укорененного на экзистенциальном уровне инстинкта власти. И этот порок, впервые проявленный в «черной сотне», оказался чуть ли не родовым. По крайней мере, он присущ русскому национализму на протяжении всего XX и начала XXI в.

Мы склонны полагать, что волевая слабость стала одной из главных (хотя и не единственной) причин исторического поражения «черной сотни», покинувшей российскую авансцену поспешно, без сопротивления и с исключительно дурной славой. В любом случае это более важное обстоятельство, чем отсутствие единства в рядах движения, которое Степанов называет «главной проблемой черносотенцев, объяснявшей их слабость и беспомощность». Взаимная вражда черносотенных организаций действительно была притчей во языцех. (Характерна перекличка времен: современные русские националисты также более чем далеки от духа братолюбия и соборности.)

Но ведь вопрос политического единства не менее остро стоял и для леворадикальных оппонентов «черной сотни». О борьбе «за единство партии большевиков» в свое время была создана многотомная историография, возникшая отнюдь не на пустом месте. По саркастическому замечанию известного эмигрантского писателя Марка Алданова, если бы коммунисты всего мира ненавидели буржуазию так, как они ненавидят друг друга, то они бы ее точно победили. Но русских большевиков, отношения между которыми очень напоминали отношения пауков в банке, поверх всех и всяческих разногласий объединяло доминантное устремление к власти. А поскольку их личные и групповые интересы были спаяны с предлагавшимся ими общественным проектом, то в этом смысле они были не просто безыдейными честолюбцами или прекраснодушными утопистами, а волевыми и беззастенчивыми носителями идеальных интересов.

Но откуда могли взяться единство и политическая энергия у черносотенного движения? В его идеологии и программе негативное измерение (против чего оно выступает) превалировало над позитивным (за что оно выступает), и главное, это движение не стремилось к политической власти. Черносотенцы всерьез рассуждали о том, чтобы самораспуститься после восстановления порядка и благолепия на земле Русской. Другими словами, и без того слабо выраженный, аморфный общественный проект не был подкреплен мощной групповой мотивацией, за ним не стояли идеальные интересы.

А ведь теоретически «черная сотня» имела шансы поучаствовать в российской политике несравненно более успешно, чем это получилось у нее в действительности. Несмотря на склонность гомерически завышать свою численность, это было действительно массовое движение, объединявшее в 1907–1908 гг. около 400–410 тыс. человек. Даже в момент наибольшего упадка, в 1916 г., правые радикалы насчитывали в своих рядах не меньше 30–35 тыс. человек, оставаясь самой крупной политической силой России. Для сравнения: в большевистской партии накануне Февральской революции состояло 12–15 тыс. членов.

Хотя костяк «черной сотни» составляло крестьянство (преимущественно многонациональных губерний), в ней были представлены все слои русского общества – от высших до низших. Не остались бесчувственными к черносотенной пропаганде и рабочие: она была особенно влиятельна среди двух полярных групп рабочего класса: его высококвалифицированной части («рабочей аристократии») и неквалифицированных пролетарских низов. Примечательно, что «революционный» Путиловский завод Петербурга служил одновременно одним из самых надежных оплотов «черной сотни».

Отнюдь не чуралась черносотенства образованная часть русского общества: преподаватели и ученые, врачи и юристы, инженеры. Причем интеллигенция играла важную роль в руководстве черносотенными организациями.

В общем, «черная сотня» представляла собой в полном смысле слова новаторский для России образец широкого популистского движения, что можно оценить как силу, а не как слабость. Этот популизм выражался в том числе в первоклассной социальной демагогии, по части которой черносотенцы вряд ли уступали большевикам. «Черная сотня» выдвинула ряд ярких и небесталанных лидеров, хотя не имела и не могла иметь общепризнанного вождя, ведь таковым мог стать только монарх.

Наконец, движение пользовалось поддержкой и/или благожелательным нейтралитетом Православной Церкви и значительной части правящей элиты. Правда, даже самые преданные симпатизанты из числа последней рассматривали «черную сотню» исключительно утилитарно: она была хороша как средство массовой мобилизации в поддержку престола и орудие против левых радикалов и либералов. Вот откровенное признание одного из влиятельных и осведомленных царских сановников на сей счет: «Черная сотня» нужна была «для противодействия уличной толпе, ходившей по улицам с красными тряпками… Союз русского народа был нужен, когда нужно было гнать красные тряпки, и в этом он оказал огромную услугу. А теперь он уже не нужен, красных тряпок на улицах уже нет. Раньше нужны были крики “Ура! Да здравствует царь, да здравствует самодержавие”, нужно было пение “Боже, царя храни”, когда по улицам пели революционные песни».

Тем более никому из аристократов и ответственных правительственных чиновников не могла прийти в голову мысль о реализации черносотенного этнократического идеала. Его угроза устоям полиэтничной континентальной политии была не менее очевидна, чем вызов левого радикализма. Этническую исключительность русских (даже понимаемых как триединый народ) невозможно было последовательно реализовать в стране с многонациональной элитой и значительной долей нерусского населения.

Хотя в глазах последнего российского самодержца движение воплощало мистическую связь монарха и народа, это вовсе не значило, что он позволил бы православному и преданному ему «народу» влиять на определение судьбы империи, за которую почитал себя лично ответственным. Весьма характерно, что сразу же после спада революционного движения прежнее благоволение Николая II в адрес черносотенцев сменилось прохладой, отношение к ним приобрело официальный характер.

Власть держала «черную сотню» на коротком поводке, не давая ей свободы в осуществлении химерических и убийственных для империи фантазий. Но такая зависимость вполне устраивала и самих черносотенцев: послушание воле монарха служило нерефлектируемым основанием их политической деятельности, которая чем дальше, тем заметнее превращалась в бездеятельность. Добровольное отчуждение самостоятельной политической воли в пользу верховной власти закономерно вело радикальных националистов к гибели.

Они продолжали держаться власти, которая их презирала и не ценила, хранили верность потерявшему животворящую силу и общественное признание монархическому принципу. В 1909 г. Михаил Меньшиков, которого черносотенцы весьма ценили, обратился к ним с публичным призывом: «Бросьте афишировать вашу преданность старому отжившему строю. Не будьте бо́льшими католиками, чем сам Папа. Признайте, что старый строй, приведший страну к краху, перестал быть национальным».

Не удивительно, что когда развитие событий в России приобрело характер очередного революционного кризиса (1917), «черная сотня» была не в состоянии повлиять на его развитие. Отчужденная от власти, которую она безнадежно бомбардировала петициями, а не осаждала решительными действиями, она в то же время оказалась отчужденной от радикализованного войной русского общества. «Безоговорочная поддержка правыми партиями и организациями царя и его правительства… в… тяжелой экономической и политической ситуации имела следствием отход от них не только “общества”, но и прежних их приверженцев».

Вероятно, единственный шанс предотвратить революцию и сохранить монархический принцип состоял в выступлении против актуальной монархии – смещении Николая II, причем задолго до февраля 1917 г. Избрать подобную линию действий черносотенное движение не могло – не столько идеологически, сколько психологически. И в результате кануло в Лету вместе со Старым порядком.

Весьма характерно, что семьдесят с небольшим лет спустя русские националисты заняли аналогичную позицию в отношении коммунистического строя: они предпочли пойти на дно вместе с ним, но не выступить против него. Подобная историческая повторяемость наводит на грустные мысли в отношении русских националистов. Верность обреченной власти, которая презирала и третировала союзников-националистов, свидетельствует не столько о благородстве последних, сколько об их ограниченности, если не выразиться более сильно и определенно. В любом случае такое поведение находится за пределами политики.

А ведь главный парадокс «черной сотни» состоял в том, что, провозглашая верность консервативным устоям – православию и самодержавию, претендуя на роль сугубо консервативной силы – оплота законности и порядка, на самом деле она была радикальным и даже подрывным (в отношении статус-кво) движением. Ее главное устремление – этнизация имперской политии – объективно носило революционный характер. Но радикализм «черной сотни» не исчерпывался лишь этой метаидеей.

Он воочию проявился также в радикальном политическом стиле организации, заслужившем черносотенным монархистам репутацию «революционеров справа». Хотя справедливости ради надо признать, что радикализм этот носил скорее вербальный и риторический характер. Значение и масштабы черносотенного террора были раздуты и откровенно фальсифицированы прогрессивной общественностью, создавшей черносотенцам репутацию патологических убийц. В действительности по части организации террора крайне правые оказались беспомощны, а его масштабы были несравнимы с красным террором. «Если черносотенцы совершили два убийства и одно покушение на убийство, то только эсеры в 1905–1907 гг. совершили 233 покушения. При этом партия эсеров была не единственной, использовавшей террор. По неполным данным, с февраля по май 1906 г. террористы убили и тяжело ранили 1421 человека, а по статистике Департамента полиции в 1907 г. “невыясненными лицами” было совершено 3487 террористических актов против рядовых представителей государственного аппарата». Мишенью террора оказались и сами черносотенцы: только в 1907 г. были убиты 24 монархиста.

Черносотенцы значительно чаще выступали обороняющейся, чем нападающей стороной, а их действия во многом (хотя не всегда) были спровоцированы экстремизмом левых партий. Левый и правый экстремизм взаимно питали друг друга; в более широком смысле насилие составляло отличительную черту российской политики начала XX в. Однако после революции 1905–1907 гг. нет серьезных оснований обвинять «черную сотню» в разжигании низменных страстей, организации погромов и убийствах политических противников. Скорее наоборот, она пыталась утихомирить страсти даже во взрывоопасных ситуациях.

Радикальный заряд был выражен и в программе «черной сотни», представлявшей, на первый взгляд, архаичную утопию. Политическим образцом для черносотенцев выступало Московское царство, а социально-экономическим – патриархальная крестьянская страна. Они провозглашали, что «хозяйственная политика должна иметь своим руководящим началом взгляд на Россию, как на страну преимущественно крестьянскую и земледельческую…». В более широком смысле черносотенцы попытались перенести славянофильский идеал в новый исторический контекст.

Ввиду крайней слабости буржуазных отношений в России второй трети XIX в. антикапиталистическое измерение славянофильства, сублимировавшего народную утопию, носило исключительно теоретический характер. Но в начале XX в. капитализм уже был неопровержимой реальностью, что резко актуализировало антикапиталистический потенциал этой утопии. Левой критике капитализма и левой утопии черносотенцы противопоставили правую критику капитализма и правую утопию.

Ее исходным пунктом послужило восходящее к эпохе романтизма представление о коррумпированности города и опасности крупной индустрии для нормальной, органической жизни. «Предводители “черной сотни” и прочие теоретики крайне правой считали причиной большинства бед, причиной брожения в стране урбанизацию и индустриализацию России – эти процессы резко ускорились в 1890-х годах… город означал отсутствие корней, загнивание, революционные перемены; только в деревне может пойти национальное обновление страны. Однако даже правые экстремисты понимали, что сильная Россия (та, которую они видели в мечтах) должна иметь развитую индустрию. В этом отношении, как и во многих других, они сталкивались с неразрешимой дилеммой».

Концентрация нерусских, особенно евреев, в классах нуворишей и буржуазных интеллектуалов, ввиду становления капитализма, вызывало крайнее недовольство у черносотенцев — этнических и идейных русских

С одной стороны, капитализм нес с собой угрожающее социальное расслоение и рост классовой напряженности, он дестабилизировал самодержавную монархию, устоям которой были одинаково враждебны как классы нуворишей и буржуазных интеллектуалов (подлинный ужас черносотенцев вызывала значительная доля еврейства в этих социальных группах), так и пролетаризация массы крестьянского населения. С другой стороны, экспансия капитализма и форсированное развитие крупной индустрии в России были реальностью – неприятной, но неизбежной. Понимая, что приостановить ход истории не удастся, свою задачу-максимум черносотенцы видели в том, чтобы направить его в такое русло, где удастся избежать двух взаимосвязанных угроз – обуржуазивания и пролетаризации России. Они попытались сформулировать программу «третьего пути», позволяющего пройти стране между Сциллой капитализма и Харибдой социалистической революции.

Императивом социоэкономической программы «черной сотни», как указывалось выше, был крестьянский характер России. Хотя вожди черносотенства исходили из презумпции незыблемости и неприкосновенности частной собственности и помещичьего землевладения, они были вынуждены выдвинуть что-то вроде программы аграрной реформы. Предполагалось передать крестьянам часть казенных земель, гарантировать экономическую стабильность крестьянских хозяйств и обеспечить их дешевыми кредитами. В то же время эта реформа хотя бы отчасти носила антикапиталистический характер. Идея ликвидации частных земельных банков и передачи их функций общегосударственному банку воздвигала барьер на пути проникновения буржуазных отношений в деревню.

В некотором противоречии с этим пафосом черносотенцы сдержанно позитивно относились к столыпинской аграрной реформе, представлявшей мощное орудие капитализации русской деревни. Возможно, сей парадокс объясняется тем, что, хотя часть правых, ориентирующихся на доктора Дубровина, выступала против форсированного разрушения крестьянской общины – важного гаранта социальной стабильности, в целом черносотенцы усматривали в столыпинских преобразованиях ultima ratio – последнее средство предотвращения революции. В этой оценке Столыпина они парадоксально сходились со своим антиподом Ульяновым-Лениным.

В интеллектуальной перспективе черносотенства крестьянин и мелкий ремесленник представляли более предпочтительный социокультурный тип, чем пролетарий

Для первых были характерны независимость, инициатива, творчество, укорененность в почве, стихийный консерватизм и органическая солидарность. Для вторых – атомизированность, слепое и унизительное послушание, механистическое сознание и механистическая же солидарность, оторванность от корней. Поэтому в области промышленного производства ставка делалась на развитие народных промыслов, ремесленных мастерских и небольших частных предприятий.

«Для народного труда выгоднее десять маленьких фабрик, чем одна большая, так как десять фабрик будут доставлять больше заработков и чернорабочим, и образованным людям»

Сугубо отрицательным было отношение к капиталистическим монополиям, за создание которых черносотенцы требовали судебного преследования капиталистов – точно так же, как они требовали преследования рабочих за политические стачки.

Главным источником капитализма был Запад, несший, по убеждению черносотенцев, язвы капиталистического разврата и семена атеистического социализма в богоспасаемую Россию. Избежать его «тлетворного влияния» «черная сотня» предполагала путем экономической автаркии и внешнеполитической изоляции. Страна должна была избавиться от критической зависимости (кстати, вполне реальной в начале XX в.; в этой констатации черносотенцы сходились с большевиками, достаточно вспомнить знаменитый ленинский трактат «Империализм как высшая стадия капитализма») от иностранных монополий и банков. Для чего следовало ограничить свободу западного капитала в России, проводить протекционистскую политику и вообще вывести Россию из мировой финансовой системы. Последнего можно было добиться отказом от золотого стандарта и введением не котирующейся на мировом рынке валюты – «национального кредитного рубля». В социальном плане эта идея отвечала интересам аграрного большинства, мелких и средних городских слоев, не выдерживавших конкуренции с крупным капиталом, зачастую питавшимся извне.

Изоляционизм и автаркия вытекали из разделявшегося «черносотенцами» и присущего значительной части русской общественной мысли давнишнего историософского представления о качественном превосходстве России над Западом. Вот что писали черносотенцы о западных странах: «Они уже давно умерли, разлагаются и издают невыносимое зловоние и скоро, совсем скоро разрушатся». Естественно, России следовало отграничиться от Запада, дабы не заразиться миазмами его «разложения» и не быть засыпанной обломками его разрушения.

Однако как совместить врожденное превосходство России над Западом с актуальным экономическим, научно-технологическим и военным отставанием России не только от Запада, но, как выяснилось в ходе русско-японской войны, даже от части Востока? Этот вопрос «на засыпку» не ставил черносотенцев в тупик, ведь ответ на него был подготовлен русскими интеллектуалами еще за полвека до того. Здесь отечественная мысль совершала достойный удивления кульбит: актуальное отставание России объявлялось ее потенциальным преимуществом. Отставая от Запада экономически и технологически, Россия обладала врожденным духовным превосходством, которое превратится в актуальные преимущества, когда обезбоженная либеральная западная цивилизация, заведшая мир в тупик, рухнет под тяжестью собственных ошибок и преступлений. Вот тут-то и пробьет час России, восторжествует божественная справедливость, Россия откроет миру новые горизонты и поведет за собой благодарное человечество. Таков, в общих чертах, был взгляд на русскую отсталость.

Хотя внешне эта историософия выглядит сомнительной интеллектуальной уловкой, невозможно отрицать, что она обладала (и все еще обладает) пленительным обаянием для поколений русских умов, искренне и истово убежденных в ее правоте. Вероятно, реалистичное объяснение устойчивости и влияния данной схемы следует искать в области групповой психологии. В данном случае можно без труда обнаружить классическую реакцию: комплекс неполноценности, порождающий комплекс превосходства. Американская исследовательница Лия Гринфельд выстроила на психоаналитическом фундаменте целую теорию национализма, доказывая, что формированию обостренного национального чувства в значительной (в некоторых случаях – в решающей) мере способствует специфическое психологическое состояние – досада, подавленное чувство зависти. (Гринфельд использовала для обозначения этого психологического комплекса французское слово ressentiment, которое на русском языке передается как «ресентимент» или «ресентиман».) Как бы ни относиться к теории Гринфельд в целом, концепция ressentiment очень плодотворна для объяснения характерного русской культуре в целом (а не только русским националистам) отношения к Западу.

Вообще комплекс мер, предлагавшихся черносотенцами для спасения России от разлагающегося Запада –

- экономическая автаркия,

- протекционизм,

- примат политики над экономикой и проч.

– разительно напоминал теорию Фридриха Листа об автаркии «больших пространств». Вероятно, это объясняется теоретическим влиянием незаурядного немецкого мыслителя. Русские правые вообще с пиететом относились к германской мысли. Книга же Фридриха Листа «Национальная система политической экономии» вызвала острую интеллектуальную дискуссию в Европе конца XIX в. и, будучи переведенной на русский язык, серьезно повлияла на российский дискурс, причем не только праворадикальный. Поклонником идей Листа о критической важности протекционизма для развития национальной экономики был такой непримиримый противник черносотенцев, как Сергей Витте. Теоретическая симпатия к одному из отцов-основателей доктрины (экономического) национализма недвусмысленно указывает на национализм самого Витте.

Кардинальное различие между виттевской и черносотенной интерпретациями концепции Листа состояло в оценке капитализма и его роли для России. Витте не исключал Россию из капиталистического контекста и видел в ускоренной капитализации будущее страны, протекционизм же он рассматривал как орудие защиты слабого российского капитализма от более сильных и развитых экономик западных держав. Исходившие из антикапиталистической презумпции черносотенцы отождествляли капиталистическую субстанцию с враждебным России и внутренне разлагающимся в результате влияния капитализма Западом. Таким образом, протекционизм (и более широко – доктрину Листа) они перетолковывали в антикапиталистическом духе, как средство защиты некапиталистической России от капиталистического Запада. По иронии истории, идеи Листа в значительной мере были воплощены в жизнь советской экономической практикой, особенно в 30–60-е годы.

Венцом ряда поразительных сходств между правой идеологией и практикой страны победившего социализма выглядит отношение к государству. Черносотенцы отводили самодержавному государству роль главного экономического агента и социального регулятора. В более широком плане они вообще разделяли характерную значительной части русской общественной мысли веру во всесилие государства. И эта вера была исторически обоснована: в России государство всегда значило несравненно больше и играло значительно большую роль, чем в западных странах. Более того, сама русская ментальность тематизирована властью – не важно, в позитивном или негативном ключе, и эта тематизированность составляет русский этнический архетип.

По сравнению с предшествующими правыми консерваторами и националистами «черная сотня» выделялась гипертрофией роли государства: «Ни один из представителей охранительного направления в XIX в. не предлагал такого широкого государственного вмешательства, как черносотенцы в начале XX в.». До логического завершения, находящегося на грани абсурда и даже перешедшего эту грань, идея ведущей роли государства и его всепроникающего влияния была доведена большевиками после их прихода к власти.

Параллели между «черной сотней» и большевиками проводятся вовсе не с целью доказательства существования взаимных идеологических влияний крайне левых и крайне правых политических сил в имперской России. Чего не было, того не было. Дело скорее в том, что в сформированной российской действительностью структурной матрице отечественного радикализма – не важно, правого или левого – были важные совпадающие элементы.

Помимо отмеченных выше, одним из таких элементов можно считать социальный популизм самого радикального свойства. Хотя черносотенное движение манифестировало себя как оплот законности, порядка и главную опору статус-кво, его главная цель состояла в мобилизации массовой политической аудитории в поддержку консервативных ценностей. Однако социальные низы, к которым апеллировали черносотенцы, были настроены весьма решительно. За оболочкой консервативных ценностей – преданностью престолу и православию – скрывался радикальный и, в каком-то смысле, даже революционный заряд. «Как бы ни были опутаны царистскими иллюзиями рядовые члены правых организаций, они не отказались от радикальных требований, прикрытых верноподданнической терминологией».

Таким образом, радикальный популизм был изначально встроен в черносотенный дискурс, и со временем его накал лишь увеличивался. По мере радикализации российского общественно-политического контекста происходила неизбежная радикализация населения, и черносотенцам приходилось забирать все круче по части социальных требований с тем, чтобы успешно конкурировать со своими радикальными оппонентами слева. В результате «черная сотня» оказалась в плену нарастающего и непреодолимого противоречия между антикапиталистическим зарядом своей внешне архаичной программы и радикально настроенными низами, с одной стороны, и преданностью исторически отжившим государственным институтам, формам и социально-экономическим структурам, против которых объективно канализировалась энергия социального и этнического протеста – с другой.

«Черносотенная идеология… делала ставку на широкие социальные слои, возбуждаемые шовинистическими и демагогическими лозунгами. В новых условиях это был единственно возможный, но чрезвычайно скользкий путь. Ведь одной рукой черносотенцы поддерживали частную собственность, а другой посягали на имущество части правящей элиты. Поле маневра здесь было ограничено. Принести в жертву помещиков и буржуазию иной национальности означало совершить классовое предательство, чреватое непредсказуемыми последствиями. Проявить классовую солидарность значило оттолкнуть очень многих из вставших под черносотенные знамена».

Так или иначе, демагогия «черной сотни» провоцировала социальные практики, подрывавшие статус-кво. Особенно важно, что это происходило в деревне, которую черносотенцы считали своей главной опорой, оплотом самодержавной монархии и противопоставляли потенциально революционному городу как воплощение консерватизма и стабильности. «Полицейские власти начали приходить к выводу, что крестьянские отделы Союза русского народа представляют собой не опору порядка, а скорее потенциальную опасность, и что главари черной сотни, пожалуй, не смогут обуздать процесс, который они сами вызвали безудержной демагогией и погоней за популярностью среди крестьянства». Вот как сформулировал это опасение весьма осведомленный наблюдатель, начальник Саратовского жандармского управления:

«В случае каких-либо вообще беспорядков, – Союз русского народа не может почитаться вполне надежной организацией, ибо, возможно, будет агитировать против помещиков»

Итак, вопреки своим манифестациям «черная сотня» оказалась вовсе не консервативной, а радикальной, субверсивной и даже потенциально революционной силой. Ее радикализм проявлялся в беззастенчивой социальной и национальной демагогии и вдохновленных ею социальных и политических практиках; в далеком от консервативной респектабельности (пара)экстремистском политическом стиле; радикальное антикапиталистическое содержание скрывалось за оболочкой архаичной утопии славянофильского толка; радикальные настроения постоянно просачивались в идеологию и лозунги черносотенцев снизу, от поддерживавших их социальных низов.

Вольно или невольно под сомнение ставилась даже фигура «обожаемого монарха», по которому рикошетом била критика бюрократического «средостения» между царем и народом. Если император хорош и в его воле изменить ситуацию, то почему же он не делает этого? – такой вопрос естественно вставал для той части черносотенцев, которая была способна к рефлексии. Хотя эти сомнения не высказывались публично, они постоянно подтачивали веру в непогрешимость монарха и его решений.

Характерен пример Владимира Пуришкевича, призвавшего в своей самой знаменитой думской речи (19 ноября 1916 г.), которой рукоплескали левые и либералы, к защите монарха от «темных сил», а впоследствии активно участвовавшего в заговоре по убийству Распутина. Его деятельность в последние предреволюционные месяцы выглядит трагической попыткой защиты принципа монархии перед лицом исторического провала венценосца. Но в той ситуации уже вряд ли можно было отделить принцип от человека…

Наконец, доминантная идея «черной сотни» о национализации имперской политии подрывала базовые принципы империи Романовых. В этом смысле черносотенное движение носило объективно революционный характер, хотя его революционность была скрыта верноподданнической риторикой. По иронии истории, оппонировавшие друг другу крайние политические силы совместно работали на разрушение империи: левые – явно и сознательно, правые – неявно и бессознательно, так сказать, помимо своей воли и желания.

Субверсивный и даже революционный модус номинально консервативно-охранительной политической силы объясняется тем, что в имперской России вообще было невозможно непротиворечивое сочетание русского национализма и имперских интересов. Это следует из анализа бытовавших исторических версий национализма и их потенциальных последствий. Следует также рассеять заблуждение насчет национализма правящей элиты и Николая II.

Хотя последнему «самодержцу Всея Руси» не была чужда славянофильская идея прямого контакта царя с подданными, восстановления отчужденной бюрократией органической связи с «землей», он не мог всерьез относиться к идее русификации империи, ибо она была чревата кардинальной дестабилизацией.

Русификация империи потенциально разрушала две главные опоры монархии:

1) полиэтничную элиту и

2) эксплуатацию русских ресурсов.

В то же время царь интуитивно ощущал первостепенную значимость русского народа как ядра империи и в архаичной манере Московского царства пытался восстановить символическую связь с ним, не допуская, однако, и тени мысли об участии народа в легитимации монархии. В этом смысле «черная сотня» удачно укладывалась в старомодные представления Николая II: она воплощала послушный и преданный народ, не претендовавший ни на что больше, кроме счастья послушания монарху.

Новая эпоха привнесла в старый идеал новое содержание: монархия вынуждена была допустить и даже поощряла осуществлявшуюся черносотенцами массовую националистическую мобилизацию – мобилизацию во имя и для спасения престола. Другими словами, фактически самодержавие признало принцип национальности и его самостоятельную, отчасти даже легитимирующую, роль в отношении самое себя. Но об этом малоприятном для себя факте правящая элита постаралась поскорее забыть, а ее отношение к русскому национализму носило исключительно инструментальный характер. Он был хорош в ситуации кризиса, но не нужен и даже опасен, когда кризис разрешен.

После подавления революции 1905–1907 гг. черносотенцы пережили массовое разочарование, когда выяснилось, что они не только не могут рассчитывать на какие-нибудь дивиденды, но более не нужны власти ни в каком качестве, даже в роли подручных. «Применительно к Союзу русского народа была пущена кличка “мавр” – намек на классическую фразу: “Мавр сделал свое дело, мавр может уйти”. Незнакомые с шиллеровской трагедией черносотенцы говорили, что с ними поступают по русской поговорке: “Кашку съел, чашку об пол”. В публичных выступлениях черносотенцев отражалось разочарование и недоверие к правительственному курсу».

Неприемлемой для значительной части правящей элиты оказалась даже не столь радикальная, в сравнении с черносотенной, версия национализма, которую воплощал Петр Столыпин

Этот выдающийся государственный деятель пытался действовать в духе национального либерализма, сочетая довольно скромные преобразования по формированию политической нации с ее русификацией. Сопротивлением были встречены оба направления его политики. Против Столыпина выступил объединенный фронт правящей бюрократии и бездумных консерваторов. Бюрократия опасалась чрезмерного усиления Столыпина, консерваторы же видели в его реформах (к слову, за исключением аграрной, весьма скромных и умеренных, и зачастую лишь повторявших преобразования полувековой давности, отмененные контрреформами 80–90-х годов XIX в.) пагубные новшества, ведущие чуть ли не к коренному изменению государственного строя.

Для правых националистов абсурдной и опасной выглядела столыпинская идея распространения гражданских прав на евреев. Они буквально завалили верноподданническими телеграммами протеста монарха, который, сославшись на внутренний голос, решил не брать этого решения на свою совесть.

В то же время националисты поддерживали русификаторские устремления Столыпина, встретившие, однако, сопротивление значительной части правящей элиты. Наиболее показательным примером здесь можно считать так называемый «второй министерский кризис» (март 1911 г.). Предлогом к нему послужил правительственный законопроект об учреждении земств в 6 западных губерниях, вводивший сложную систему национальных курий, направленную на изменение этнического баланса: влияние поляков-помещиков уменьшалось в пользу восточнославянского крестьянства. В данном случае националистическая идея имела демократическую подкладку: расширение прав низших сословий и введение относительно демократического местного самоуправления.

Покушение на традиционную гегемонию дворянства, даже если речь шла о враждебных империи поляках, было абсолютно неприемлемо для правящей элиты. Концепция этнических курий была встречена в штыки как пагубная и подрывающая «принцип единой имперской национальности». Против столыпинского законопроекта в Госсовете была выстроена интрига, которую косвенно благословил Николай II, передавший членам совета разрешение «голосовать по совести». Хотя кризис в конечном счете завершился в пользу Столыпина, он подорвал его политические позиции и стал предвестником скорого конца карьеры на посту премьера.

Таким образом, даже умеренный модернизаторский национализм Столыпина оказался чужд правящему сословию империи. В исторической ситуации начала XX в. либеральная националистическая доктрина имела шансов на успех не больше, чем радикальная этнократическая программа «черной сотни».

Возвращаясь к «черной сотне», необходимо отметить новаторский характер использовавшейся ею модели политической мобилизации. Большевики, поставившие на классовую борьбу, воплощали лабораторно чистый социальный тип революционности, черносотенцы пытались (порою небезуспешно) соединить социальный и этнический принципы. В этом поиске они опередили свое историческое время: двадцать лет спустя после рождения в далекой северной России «черной сотни» синтез социального и национального привел к вершинам власти итальянский фашизм и положил начало грандиозной динамике германского национал-социализма. Но за эти двадцать лет сменилась целая историческая эпоха: Европа и Россия прошли испытание железом и кровью, на политическую арену вышли массы, были отброшены монархия и Церковь, которые черносотенцы считали своими святынями. Но эти святыни оказались оковами, не давшими реализоваться революционному потенциалу «черной сотни», не позволившими ей превратиться, наряду с большевиками, в еще одну «партию нового типа».

Переходный характер черносотенства, оказавшегося на перепутье между старой и новой исторической эпохами, точно уловлен Уолтером Лакером. «“Черная сотня” – уникальное явление в политической истории XX века… Это движение находится где-то на полпути между реакционными движениями XIX века и правыми популистскими (фашистскими) партиями XX века. Прочная связь “черной сотни” с монархией и Церковью роднит ее с первыми, но, в отличие от ранних консервативных движений, она не элитарна. Осознав жизненно важную необходимость опоры на массы, “черная сотня” стала прообразом политических партий нового типа».

Этот обобщающий вывод отчасти разделяется и довольно осторожным в оценках Сергеем Степановым, указывающим, «что арсенал средств, использованных черносотенцами, во многом совпадал с приемами фашистской пропаганды», что «черносотенная идеология предвосхищала фашизм» по части эффективного использования социального и национального популизма.

Разумеется, речь идет исключительно о типологическом сходстве, а не об идеологической преемственности или интеллектуальном влиянии «черной сотни» на итальянский фашизм и германский национал-социализм. Западный фашизм имел автохтонные корни и развивался преимущественно на собственной основе. Хотя он испытывал внешние влияния – Мануэль Саркисянц убедительно показал, что немецкий нацизм оплодотворялся английским расистским дискурсом, – вряд ли немецкие «сверхчеловеки» ощущали потребность в интеллектуальных и идеологических заимствованиях у русских Untermenshen.

Материал создан: 12.07.2015