Русские, Рутульцы, Саамы, Сагайцы, Сальюты, Селькупы, Сибирские татары и Сойоты

РУССКИЕ,

устар. – великорусы, кор. нас. Центр. России (79,8 % нас. РФ, 2002 г.), значит, группы Р. живут в странах Европы, в т. ч.в Украине (17,3 % нас., 2001 г.), Беларуси (11,4 %, 1999 г.), Латвии (29,2 % нас., 2002 г.), Эстонии (25,6 % нас., 2000 г.), Азии в т. ч. в Казахстане (27,6 %, 2003 г.), а так же в США (ок.0,3 % нас., 2000 г.).

Антропологически бол-во Р. относятся к переходным, между сев. (беломоро-балтийск.) и юж. (понтийск. тип балкано-кавказск. расы) европеоидами, в целом и характеризуются среднешироким лицом (скул. д. -138 – 143 мм), средней длиной тела (163 – 170 см), средним ростом бороды (2–3 балла), преобладанием светлой пигментацией глаза (36 – 65 %) и темными волосами (10 – 31 %). Специалисты выделяют в составе Р. Европ. части РФ 6 расовых типов (характерных не только для Р., но и многих соседних народов): ильменско-белозерский (близок к беломоро-балтийск. расе), валдайский, верхнеокский, клязьминский, вятско-камский (с заметной примесью субуральск. типа) и нижнеокско-донско-сурский (близок к сев. варианту понтийского типа), отличаясь друг от друга шириной лица, интенсивностью пигментации глаз и волос, длине тела (у зап. Р. лицо уже, рост выше, глаза и волосы – светлее, чем у вост.; юж. Р. отличаются от сев. Р. пигментацией особенно волос, кожи, более узким лицом), отличается от «среднерусских» казачество (как правило, имеющее общие с соседними народами антропологические компоненты – у терских казаков наличие черт кавкасионского типа, у уральских, оренбургских – некоторая монголоидность, еще больше монголоидных черт у нек-рых групп забайкальских казаков), наличие монголоидных черт в той или иной мере характерны для многих сибиряков (старожилов Сибири, особенно у колымчан, марковцев, камчадалов); ввиду свободных контактов (в т. ч. и брачных) Р. с представителями многих рас и их типов в крупных городах РФ можно встретить и темнокожих Р.

Р. яз. (восточная ветвь славянск. группы индоевропейск. языков) подразделяется на сев. (юж. граница по линии: Псков – Новгород – Боровичи – Бежецк – Калязин – Кострома – Юрьевец и далее за Урал – старожилы Сибири) и юж. (сев. граница: Себеж – Вел. Луки – Торопец – Вязьма – Медынь – Касимов – Тамбов и далее – в Казахстан) наречия с группой промежуточных между ними говоров, а также группы промежуточных между Р. яз. и белорусск.; р. яз. и украинск. языками в пограничных с Беларусью и Украиной р-нах РФ; наиболее заметны фонетическ. отличия между сев. и юж. наречиями: оканье (вода, хорошо) в сев. и аканье (вада, харашо) в юж., твердое произношение «г» и окончание глагола третьего лица (идет, идут) в сев., мягкое «г» и окончание (идеть, идуть) – в юж.; лит. Р. яз. сложился на базе московского говора, сочетавшего юж. аканье и сев. твердые «г» и глагольные окончания «т» 3 лица наст, и будущего времени; совр. Р. яз. сформировался в XIX в. под сильным влиянием творчества А. С. Пушкина; письменность сложилась в X–XII вв. и была реформирована в 1708 г. (разделение гражданск. и церковной график) и в 1918 (изъятие нек-рых букв) годах; в лексике Р. яз. много заимствований из угро-финск., иранск., тюркск. (в основном до XV в.), греко-латинск. (с распространением христианства, X–XIV вв.), немецк., голландск., французск. (XVIII–XIX вв.) англ. (главным образом, в его американском варианте, в XX в. особенно в наст, время) языков (хотя заимствование лексики чужого языка считается «обогащением» языка, все же проникновение иностр. слов следует разумно ограничивать); Р. яз., в свою очередь, оказал большое влияние на лексику многих языков быв. СССР, письменность многих из них основана на русск. графике, а многие представители нерусск. народов считают Р. яз. родным (таковым он был в 1989 г. для 86,6 % нас. РФ, где Р. составляли 81,5 % нас., 47,3 % нас. Казахстана, 32,8 % нас. Украины, в т. ч. 10,7 % нерусск., 31,9 % нас. Беларуси, в т. ч. 18,7 % неруск. нас.), что стало основанием применению в прессе термина «русскоязычное население»; по оц. ООН в 2004 г. насчитывалось 145 млн чел. владеющим русск. языком, в РФ в 2002 г. им владело 142 573, 3 тыс. чел. (98,2 % нас.), в т. ч. русские-115 605,2 тыс. (99,8 % русских в РФ), другие-26968,1 тыс. чел. (18,6 % нас. РФ).

Этногенез. Р. народ сложился на базе двух основных (и многих прочих) этнич. компонентов – восточнославянского, язык и культура к-рого легли в основу Р. яз. и Р. культуры и угро-финского (точнее – финно-язычного), антропологическ. принадлежность к-рого оказала значит, влияние на формирование физическ. черт Р., изменив «исконный» тип древних славян; этнич. территория совр. Р., заселенная в основном финно-угорскими племенами (лишь местами, напр., по р. Протве проживали балтск. племя галиндов – "голядь" русск. летописи, по Сейму и Суле – сармато-аланск. племена) – чудь и водь на Сев. – Зап., весь и чудь заволочская на Севере, меря, мурома и мещера в Волго-Окском междуречье – была колонизована славянами сравнительно поздно – кривичи в VII–VIII вв. заселили территорию между Смоленском (возможно, отд. их племя – смоляне), Изборском и Псковом и позже – Тверью, позже «пришли» вятичи в VIII в. и осели по р. Оке, словене ильменские по Волхову и оз. Ильмень, обе группы, вероятно, мигрировали с территории совр. Польши (о вятичах летописец прямо сказал что они «от ляхов», о сходстве средневекового диалекта новгородцев с польским пишут лингвисты). Очевидно, славянск. заселение огромных территорий при их сравнительной малозаселенности проходило в целом мирным путем, в результате различ. контактов бол-во местн. населения ославянилось (остатки веси – совр. вепсы), процесс его ассимиляции завершился в основном в XII–XIV вв.; нек-рое влияние на этногенез отд. групп Р. населения оказали иранск. (в т. ч. северяне – обитатели Брянщины и территории Курск, области сложились на славяно-иранск. основе, о чем свидетельствует их этноним «съвер» от иранск.»сиях» – черный, отсюда найм, их города – Чернигов) и тюрко-монгольск. (более всего в составе казачества и однодворцев, немало было тюркск. родов среди Р. дворянства – Тургеневы, Аксаковы, Юсуповы, Тенешевы и т. д.) компоненты, намного меньше Р. немецк. (среди дворян их было довольно много, считая династию Романовых – Гольштейн-Готторпов начиная с

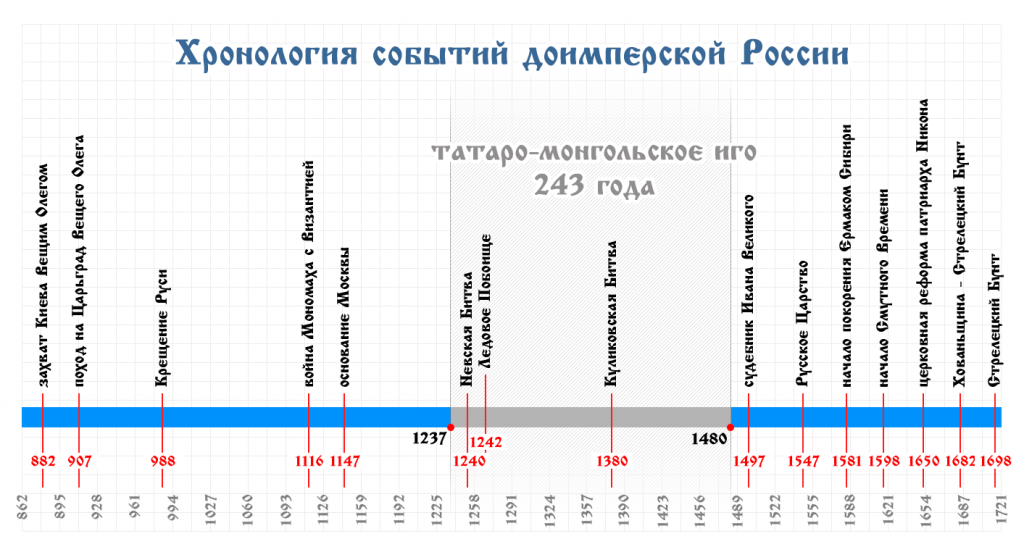

Павла I) и др. европейск. происхождения. Процесс формирования Р. этноса в его начальной стадии традиционно связывается с существованием единой (на всей территории Киевской Руси) древнерусской народностью (X–XII вв.), а ее распад обуславливается феодальной раздробленностью (с 1132 г.) и монгольским нашествием (а затем и игом, 1240–1480 гг.); очевидно, все же, что консолидированность, т. е. этнич. единство древнерусск. народности явно преувеличено: вне ее, очевидно, были вятичи, сохранившие языческ. обряды погребения до XIV в., особняком всегда держались Новгород и Псков, отличавшиеся от остальных Р. земель политич. строем, разумеется, все части населения русск. гос-ва, княжеств, земель объединяло православие (что было выше этнич. солидарности в то время, но не препятствовало русск. князьям грабить Киев, как это было в 1169 и 1203 гг.), лит. язык (старославянск. и церковнославянск., понятный для грамотных, но никак не для всех) и географич. название – Русская земля, именно к этому топониму восходит этноним Р. (прилагательное от «люди земли Русской», русские люди), а не древнее «русь» (упом. в летописи в названии полян, 944 г.) или «русин» (упом. в «Русск. Правде» Ярослава Мудрого, XI в. в отличие от словена, жителя Киева в первом случае, от жителя Новгорода – во втором), к-рый в наст, время обозначает украинцев Закарпатья, в Словакии и Сербии (этноним «русичи» – чисто литературный термин); монгольск. нашествие опустошило Сев. – Вост. Русь (1237–1238 гг.) и еще больше Юж. (разрушен Киев, 1240 г.), уцелевшее население бежит в более безопасные места – в леса, в Новгород, на Север, южнорусск. или причерноморск. степи стали Диким полем; однако положение Руси в составе Зол Орды было лучше, чем Волго-Камск. Булгарии, Хорезма или Крыма – институт баскачества с его гарнизонами в городах для выкачивания дани просуществовал лишь до 1323 г., когда дань стал собирать вел. князь, Москва получила возможность «собирания русск. земель», а Новгород со Псковом мало заботила Орда (на них набегов не было, а вот новгородские ушкуйники лихо «прошлись» по Волге в XIV в. вплоть до Булгара и Сарая). Несомненно, борьба за полную независимость от Орды, политика «собирания русск. земель» способствовали и параллельно шли с укреплением христианства, этническ. самосознания (ср.: христиане – крестьяне) и формированием Р. народа, с концом «собирания Р. земель» (Рязань вошла в состав Московии в 1521 г.) в основном завершился процесс этногенеза Р., хотя для отд. групп (казачество, напр.) более важным был не этнич., а конфессиональный принцип – русск. веры люди или латинской, или басурманск. (мусульманск.)… Что касается этнонима Р., его происхождения и семантики, то в этих вопросах единства среди исследователей нет: возможно, Русь – это ругии (А. Г. Кузьмин), росомоны (Л. Н. Гумилев), назв. дружин, защищавших границу Киева от степняков на р. Рось («росы – руссы» – Б. А. Рыбаков), или дружины первых варяжск. конунгов (В. Я. Петрухин и др.)

Численность в РФ (в совр. границах): 1939 г. – 90.292 тыс. чел. (83,4 % нас.), 1959 г.– 97.864 тыс. (83,3 %), 1979 г.– 113.522 тыс. (82,6 %), 1989 г. – 119.886 тыс. (81,5 %), 2002 Г.-115.889 тыс. чел. (79,8 % нас.), о расселении по регионам-см. приложение.

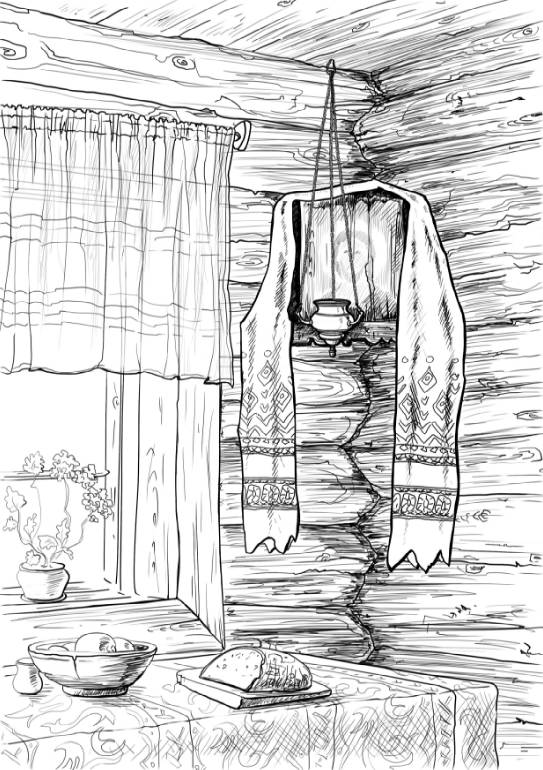

Традиционные занятия – земледелие (зерновые, в сред, полосе преобладает рожь, в юж. – пшеница; овощи: на сев. – картофель, капуста, на юге – томаты, кабачки, из фруктов – на сев. яблоки, на юге – груши, яблоки др. сортов и т. п.) и животноводство (на сев. преобладают кр. рог. скот и свиньи, на юге – больше овцы, у казачества, кроме того, коневодство), в прошлом большое развитие имели ремесла (плотницкое, столярное, кузнечное, печное и т. д.), а также такие уникальные в России, как производство художеств, керамики (Гжель), росписи по дереву (Хохлома), изделий из папье-маше (Палех и т. д.)…

Верующие – православные христиане, в том числе т. н. староверы или старообрядцы, отличающиеся рядом особенностей в теософии и обрядах; по традиции датой принятия христианства Русью считается 988 год (крещение киевлян), однако Новгород «крестили» в 991 г., а др. города еще позже, сельское население в нек-рых местах сохраняло язычество еще дольше (до XIV в.). Вместе с христианством среди Р. бытовали элементы язычества (лешие, русалки, домовые и т. п., главным образом, злые духи) или синкретизма, напр., Велес стал Власием, Перун – Ильей-громовержцем и т. д. В XVIII–XIX вв. на основе христианства сформировались нек-рые секты: духоборы, пятидесятники, молокане, субботники, а также европейско-американск. группы баптистов, иеговистов и др. течений; в наст, время появляются группы приверженцев нехристианских религий – кришнаиты, буддисты, «церквь Муна» и т. п.

Лит.: Происхождение и этническая история русского народа //Труды ИЭ АН СССР. Нов. Серия. Т. 88. М., 1965; Ловмяньский Г. Руссы и руги //Вопросы истории. 1971. № 9; Сикевич 3. В. Национальное самосознание русских. СПб., 1996.

РУТУЛЬЦЫ

(мюхадар), кор. нас. Рутульск. и Ахтынск. р-нов Дагестана, небольшая их группа живет в Азербайджане.

Антропологически Р. относятся к варианту кавкасионского типа (скул. д. – 143,1 мм, р. бор. – 3,63 бал., дл. тела – 167,1 см) балкано-кавказской расы.

Р.(мухадский) яз. (29,4 тыс. говорящих, 2002 г.) относится к лезгинск. ветви дагестанск. группы кавказск. языков, подразделяется на пять диалектов, на базе мухадск. диалекта создана письменность на основе русск. графики; в 1989 г. Р. яз. родным считали 95,5 % Р. в РФ, в 2002 г. им владело 98,8 % Р. в РФ.

Этногенез. Кор. народ Дагестана, в XVI в. аул Рутул (Мухад) возглавлял союз сельск. общин (Рутульск. магал), население к-рого и составило этнос Р., в 1813 г. вошли в состав России, образовав об-во Рутул-чай.

Численность в РФ: 1926 г. -10,4 тыс., 1959 г. -16,7 тыс., 1989 г. -19,5 тыс. (Дагестан – 15 тыс. чел.), 2002 г.-29,9 тыс. чел. (Дагестан-24,3 тыс. чел.).

Традиционные занятия – скотоводство (овцы и кр. рог. скот) и земледелие (зерновые, гл. обр., пшеница, просо, ячмень).

Верующие – мусульмане (сунниты).

Лит.: Ишилов М. М. Народности лезгинской группы. Махачкала, 1967.

СААМЫ

(самэласед), устар. – лопари, финск. – лаппиласед, кор. нас. Кольского п-ова, сев. р-нов Финляндии и Скандинавии, подразделяются на норвежек. (30 тыс. по оц. 2000 г.) шведск. (ок. 17 тыс.), финск. (ок. 2 тыс.) и российск. (2,0 тыс. чел.); центр российск. С. – пос. Ловозеро Мурман. обл.

Антропологически С. относятся к своеобразному расовому типу – лапоноидному, сочетающему монголоидные черты (эпикантус у 8,5 % муж., р. бор. – 2,1 бал.) с европеоидными (ск. д. -139 – 140,6 мм, светл. глаза – у 35 % муж., светл. волосы – у 10,5 %), а также малой (157,5 см) длиной тела; в наст, время значит, часть С. имеют европеоидную примесь.

С. яз. (особая ветвь угро-финск. группы языков) подразделяется на множество диалектов, в т. ч. язык российск. С. (787 чел., 2002 г.) делится на бабенск., покангск., кильдинск. и нотозерск.; письменность на основе русск. графики; в 1989 г. С. яз. считали родным 42 % С. в РФ, в 2002 г-31,8 % С. владеет им.

Этногенез. С. – потомки древнего населения Сев. Европы, занимавшего в раннем Средневековье большую, чем в наст, время, территорию; под назв.»фены» упом. Тацитом (I в.) и Птолемеем (II в.), с 1171 г. под наз. лапи (финск.»лаппе» – дальний край) упом. в западноевроп. источн., в 1216 г. – в русск. («лопь»); норвежцы, шведы, финны, карелы, русские постепенно оттесняли предков С. на Север, ассимилируя часть их (у карел нек-рые этнич. особенность сохранили потомки С. – этнич. группа «лаппи»); на Кольск. по-ове с к. XIX в. С. смешиваются с ненцами и коми-ижемцами, а с сер. XX в. – с русскими и др. переселенцами в Мурманск, область.

Численность в РФ: 1926 г. – 1720 чел., 1959 г. – 1760 чел., 1989 г. -1835 чел., 2002 г-1991 чел.

Традиционные занятия – оленеводство (в прошлом кочевое, в наст, время – отгонное), охота на нерпу, пушного зверя, рыболовство.

Верующие – православные христиане в РФ (С. восприняли православие в XVI в.), но и в XIX – нач. XX в. сохранялся культ бога солнца Пейве и духов-покровителей (оленей, растительности и т. д.), весьма авторитетны и могущественны были колдуны С. – нойды.

Лит.: Алексеева Т. И. Саамы Кольского полуострова //Вопросы антропологии. 1987.г № 78; Манюхин И.С. Саамы. Петрозаводск. 2002.

САГАЙЦЫ

(сагайдар), субэтнич. группа хакасов, нас. Аскизск. и сев. части Таштыпск. р-нов Хакасии; в XX в. подразделялись на сёёки («кости»).

Антропологически С. относятся к уральск. расе с примесью южносибирских черт. (ск. д. – 145,7 мм, р. бор. – 1,59 бал., эпикантус – у 32,7 % муж., дл. тела – 160,9 см).

Говорят С. на сагайск. диалекте хакасского языка.

Этногенез. Собственно С. (сёёки сагай, томь-сагай, юсь-сагай) по преданию потомки группы Тобольск, татар (см.), переселившихся в Минусинск, котловину в к. XVI в., у пом. в русск. источн. с 1620 г..; в 1822 г. российск. администрацией была образована Сагайск. степная дума, объединившая 19 сеоков, из к-рых 11 – шорск. (см. шорцы), 3 (кыргыс, иркит, пюрют) – кыргызск., 2 (сарыг, туран) – древнетюркск. происхождения и 3 сеока собств. сагайские, угорского происхождения; в XIX – нач. XX в. в границах Сагайск. администр. думы сложилась этнич. группа, в 20 – 30 годы, вошедшая в состав хакасов, но сохранившая нек-рые особенности.

Численность: 1897 г. – 19,8 тыс. чел. (из них собств. С. – 3 тыс., бельтиры – 4,9 тыс., койбалы – 1 тыс.), в 1926 г. С. назвали себя лишь 21 чел. (остальные – хакасами), но С. составили в 1926 г. 60 % числ. хакасов, в 1977 г. – 70 % (включая слившихся с ними бельтиров, шорцев Хакасии), в 2002 г. С. назвали себя 9 чел.(проч. – хакасами)

Традиционные занятия, верования – см. хакасы.

Лит.: Потапов Л. П. Этнический состав сагайцев //Сов. этнография. 1947. № 3.

САЛЪЮТЫ

(салзегут), этнич. группа в составе зауральск. башкир (Кунашакск. и Сосновск. р-ны Челябинск, области).

Антропологически С. относятся к варианту (ск. д. – 145,6 мм, эпикантус – у 23 % муж., дл. тела – 163,5 см) южносибирской расы.

Говорят на сальют. говоре (в его лексике 500 монгольск. слов) вост. диалекта башкирск. языка.

Этногенез. С. – прямые потомки монгольск. племени салджиут, обитавшего в XII–XIII вв. в Центр. Азии (совр. Монголия); в состав башкир вошли вместе с киданями (см. катайцы), по соседству с к-рыми и расселились в XVI в.

Численность: 1926 г. – 6,6 тыс. чел.

Традиционные занятия, религия – см. башкиры.

Лит.: Максютова Н. X. Общие корни в лексике башкирского и монгольского языков (на материале сальютского говора башкирского языка) //Проблемы алтаистики и монголоведения. Элиста, 1972.

СЕЛЬКУПЫ

(тазовск. С. – «селькуп», туруханск. – «шёлькуп», т. е. «таежный человек», тымск. – «чумылькуп» – «земляной человек»), уст. (до 1932 г.) – остяко-самоеды, живут группами по берегам рек: Таз (Ямало-Ненецк. а. о.), Турухан (Красноярск, край) – сев. С. (ок. 62 % числ. С., 2002 г.), Тым, Кеть, Парабель (Томск, обл.) – юж. С.

Антропологически С. относятся к обско-иртышск. варианту уральской расы (ск. д. – 146,6 мм, р. бор. – 2,1 бал., эпикантус – у 25,4 % муж., дл. тела – 158,5 см – сев. С.).

С. яз. (1,6 тыс. говорящих, 2002 г.), самодийская группа Уральск, яз. семьи, подразделяется на 6 диалектов: попытки создать в 1930-е и 1946 – 50 гг. письменность потерпели неудачу из-за больших расхождений между диалектами; в 1989 г. С. родным яз. считали 47,7 % С., в 2002 г. им владело 30,6 % С.

Этногенез. С. – потомки племен кулайск. археологич. культуры (V в. до н. э. – V в. н. э.), с к-рыми связано происхождение всех самодийских народов; в русск. источн. XVI в. С. известны под именем «Пегой Орды» (названы русскими за пестрый наряд С. из шкур пушных животных), «князёк» к-рой Воня, заключив союз с Кучум-ханом, воевал с русскими. Строительство Нарымск. крепости в 1596 г. заставило Воню подчиниться, однако часть С. в нач. XVII в., переселилась на Север, где, смешавшись с кетами (Турухан) и энцами (р. Таз) образовали группу сев. С.; часть С. была ассимилирована тюркск. группами (томск. татары) и русскими.

Численность: 1926 г. – 4,5 тыс., 1959 г. – 3,8 тыс., 1989 г. – 3,6 тыс., 2002 г-4250 чел.

Традиционные занятия – рыболовство, охота (в т. ч. и пушная), у тазовск. С. еще и оленеводство таежного типа (малое число оленей, малый маршрут кочевания), а у томск. – огородничество, животноводство.

Верующие – православные христиане (часть томск. С.), бол-во – анимисты (культ духов: творец мир и дух добра – Ном, дух зла – Кызы, духи-хозяева тайги, рек и т. п.).

Лит.: Пелих Г. И. Происхождение селькупов. Томск, 1972; Соколова 3. П. Селькупы //Вопросы истории. 1973. № 3.

СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ

(сыбыр татарлары), обобщенное наименование местных тюркоязычн. групп Западной Сибири – барабинцев (см.), бухарцев (см.), тоболо-иртышск. (см.) и томск. (см.) татар; живут, главным образом, в сельск. р-нах Тюменск., Омск., Новосибирск, и Томск, областей РФ.

Антропологически относятся к различ. вариантам преимущественно уральск. расы, в XVI–XX вв. в знач. степени смешались с выходцами из Сред. Азии (бухарцы), татарами Поволжья, башкирами и русскими, что в определенной мере сказалось на их физич. облике.

Говорят С. т. на диалектах сибирско-татарск. языке (Д. Т. Тумашева) или вост. наречии татарск. (мнение др. лингвистов) языка (кыпчакск. ветвь тюркск. языков).

Этногенез. Этнич. основу С. т. составило местн. угорск. и самодийск. (в различи, пропорциях в разных группах) население, смешавшееся с тюркск. племенами и воспринявшее их язык – в наст, время среди части С. т. интеллигенции существует мнение о самостоятельности С. т. этноса (а не части татарск. этноса): по данным опроса С. т. в Тюменск. обл. в нач. 1990-х годов ассоциацией «Сыбыр» 69 % опрошенных татар считают себя

С. т. и особым народом; указ. ассоциация и организация «Берлек» выступают за представление С. т. статуса особого народа.

Численность: 1926 г. – 90 тыс. чел., оц. 1990 г. – ок. 190 тыс. чел., в 2002 г. назвались С.т. 9, 6 тыс. чел. в т. ч. в Тюменской обл.-7,89 тыс. чел.

Традиционные занятия, религия, лит. – см. конкретные группы С. т.

Лит.: Валеев Ф. Т., Томилов Н. А. Татары Западной Сибири: история и культура. Новосибирск, 1996; Исхакова С. М. Создание письменности для сибирских татар – путь к решению языковой проблемы //Россия и Восток: традиц. культура, этнокультурные и этносоциальные процессы. Омск, 1997.

СОЙОТЫ (сойёд),

прожив, в Окинском районе (аймаке) Респ. Бурятии, подразд. на иркит, хаасут, олхот.

Антропологически С. относятся к центральноазиатскогому типу монголоидов (соматически не изучены).

Язык: 97 % С. говорят на зап. диалекте бурятского языка (2002 г.).

Этногенез. Потомки группы тувинцев сеока, гл. обр. иркит (самоназв-каса, монг. – хаасут– упоминавшиеся в русск. источн.

XVII в. «кайсоты» в верх.р. Оки); в нач. XVIII в. по соседству с С. обосновались буряты, а с к. XIX в. они уже численно превосходили С.; экономичнские и культурные, а также брачно-семейные связи между двумя этносами обусловили переход С. на бурятск. язык, получив от бурят этноним С. (бурятск. найм, тувинцев). В XX в. стали считаться этнич. группой в составе бурятов, однако сумели сохранить этнич. самосознание. В 1920-гг. они провозгласили Сойотск. сомонный («волостной») совет с центром в пос. Сорок, однако намерение С. создать автономию исполнилось лишь в к. XX в. (когда С. были признаны самостоятельным малочисленным народом РФ со своей этнич. терр. с центром в пос. Сорок), в поселке в 1992 г. образован центр культуры С.

Численность в РФ:2002 г.-2,77 тыс. чел.

Традиционные занятия – охота и т. н. «таежное» оленеводство (развитие небольшого числа оленей в качестве транспортных животных), после 1963 г. традиц. хозяйство перестало преобладать и в наст, время С. мало чем отличаются от бурятов в хозяйстве и в быту.

Верущие-шаманисты (в отличие от бурятов-буддистов).

Лит.: Сойоты//Лица России. Росбалт. 2005

Материал создан: 12.07.2015