«Русский вопрос» и внутренняя политика России в меняющемся историческом контексте

Конец века зеркально отразил его начало. В начале века большевизм и либерализм представляли собой конкурировавшие модернистские версии развития России, противостоявшие консервативному социокультурному комплексу. Семьдесят лет спустя консервативно-охранительный коммунизм (такова общая логика эволюции идеологий, первоначальный революционный модус которых неизбежно сменяется эволюционно- реформистским, а затем - консервативно-охранительным) и институционализированная советская версия Современности не смогли противостоять экспансионистскому натиску революционного либерализма и западной модели Современности. Однако сущностное, родовое сходство ситуаций слишком явно указывало, что это был не конец, а начало нового цикла отечественной истории.

«Русский вопрос» и политика на современном этапе отечественной истории

Проблема формирования российской «политической нации» представляет значительный научный интерес и имеет огромное политическое значение. Ведь это вопрос о том, состоялась ли современная Россия как национальное государство (или нация-государство, что, возможно, более адекватный вариант перевода термина nation-state). Несмотря на уменьшение роли национального государства в эпоху глобализации, оно остается одним из главных субъектов современности, политико-правовой рамкой экономической, социальной и культурной жизни; образование собственного государства составляет конечную цель любых национальных движений.

«Русский вопрос» и политика на современном этапе отечественной истории

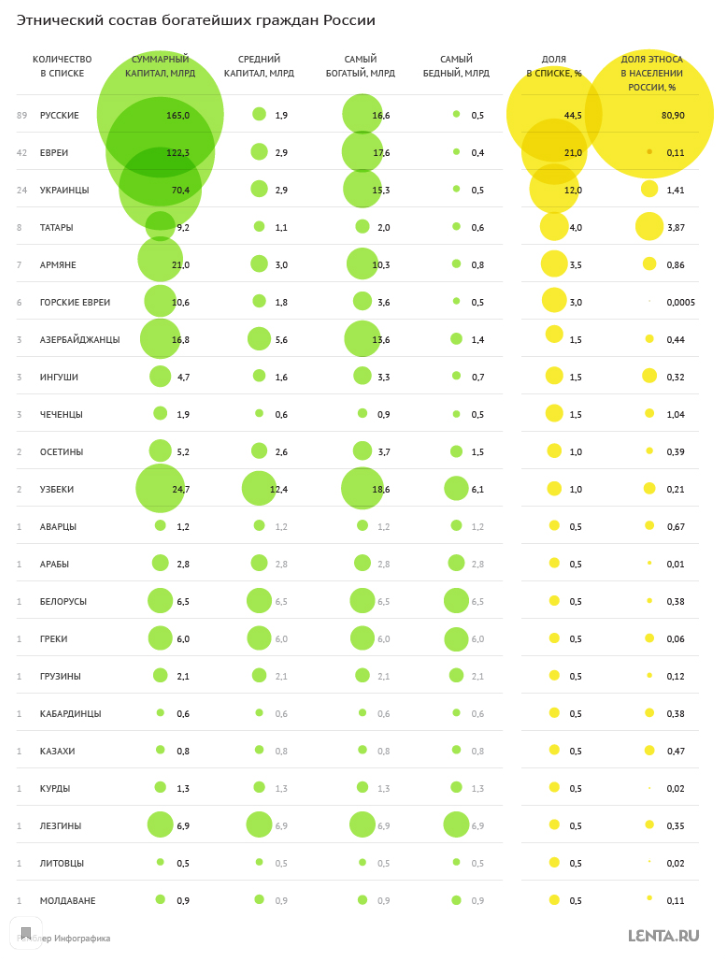

В отечественном контексте термины вроде «российской нации» и «российского народа» бессмысленны, а миф «политической нации» не обладает мобилизующим свойством, потому что у нас господствует прямо противоположная тенденция этнизации сознания и идентичности. Возможно ли в таких условиях обеспечить политическое единство России и сформировать идентичность нового государства? Да, если фокусировать государственную политику на активации связанного с государством аспекта этнической идентичности проживающих в России этнических групп. А в этом отношении вне конкуренции находятся русские - основной этнический массив населения страны, народ, чья идентичность в наивысшей степени тематизирована государством.

«Русский вопрос» и политика на современном этапе отечественной истории

Возрастающее влияние русского национализма требует пристального внимания к этому феномену. Каково идейное и программное наполнение русского национализма? Какое место он занимает в российском политическом спектре? Как складываются его взаимоотношения с властью? Как он развивался в течение последнего десятилетия? Ответы на эти вопросы помогут составить портрет русского национализма, определить степень его влиятельности в российском обществе и оценить его перспективы.

«Русский вопрос» и политика на современном этапе отечественной истории

Период с осени 1991 г. по осень 1992 г. был отмечен стремлением русских националистов к консолидации и формированию, при привлечении других политических сил, единой оппозиции, противостоящей новому российскому руководству, в первую очередь исполнительной власти и президенту Ельцину. Однако неоднократные попытки националистов сформировать дееспособную антипрезидентскую коалицию оказались безрезультатными. Ни Российский общенародный союз Сергея Бабурина (создан в октябре-декабре 1991 г.), ни движение «Отчизна» отставного генерал Бориса Тарасова (январь 1992 г.), ни Российское народное собрание Виктора Аксючица и Михаила Астафьева (февраль 1992 г.), ни Русский национальный собор отставного генерала КГБ Александра Стерлигова (февраль и июнь 1992 г.), ни, наконец, Фронт национального спасения (октябрь 1992 г.), поначалу не на шутку испугавший российские власти, так и не стали массовыми и эффективными политическими организациями .

«Русский вопрос» и политика на современном этапе отечественной истории

Очевидный политический и идеологический кризис, который переживал «постоктябрьский режим», вынудил его к активному использованию патриотических лозунгов и лексического ряда («держава», «национальная гордость», «величие России» и т.д.), позаимствованных у националистической оппозиции. Наряду с некоторыми шагами Ельцина как во внутренней (война в Чечне), так и во внешней (некоторое, скорее словесное, ужесточение позиций России на международной арене) политике это создавало впечатление начавшейся трансформации характера российской власти, ее эволюции в направлении традиционных для имперско-советской России целей и мотиваций .

«Русский вопрос» и политика на современном этапе отечественной истории

Электоральный цикл 1995-1996 гг. и поствыборный период показали неуклонное снижение роли и влияния ЛДПР в российской политике. Объяснялось это не только конкуренцией со стороны Лебедя, оторвавшего у Жириновского значительную часть националистического электората, но и в не меньшей степени политической стратегией и имиджем самой ЛДПР. Выступая формально как оппозиционная сила, в своей конкретной парламентской деятельности фракция ЛДПР по ключевым вопросам поддерживала «партию власти», что привело к разочарованию в Жириновском протестного электората. В конечном счете, его организация превратилась в элемент российской политической системы, хотя и элемент сугубо маргинальный, и стала фактором стабильности режима.

всего статей: 67